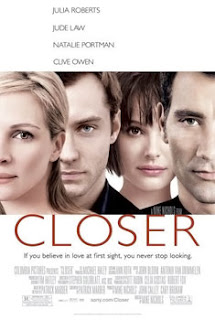

Closer congregou um texto engenhoso, um elenco adequado e um

timoneiro experiente, três atributos primordiais para o sucesso de um filme

numa perspetiva clássica, herdada do teatro. O realizador Mike Nichols levava

já anos de análise dos meandros das relações humanas, tendo inaugurado a

carreira em 1966 com a herculeana tarefa de dirigir Elizabeth Taylor e Richard

Burton, o casal mais volátil da história de Hollywood, na transposição da peça

Who’s Afraid Of Virginia Woolf?, sobre um matrimónio entorpecido pelo consumo

constante de álcool. Clive Owen, como um dermatologista manipulativo, Julia

Roberts, como uma fotógrafa deprimida, Jude Law, como um escritor cobarde, e

Natalie Portman, como uma stripper à deriva, constroem os papéis com um

discernimento profundo do seu alcance. E o argumento fez esses estereótipos

colidir de forma a expor as suas vulnerabilidades, que estão cobertas por

diálogos cheios de falsidade e arrogância.

A genialidade de Closer reside na sua momentaneidade. Ao

focar-se apenas nos pontos de viragem nas uniões e desuniões, encontros e

desencontros dessas quatro pessoas, abrem-se valas de interrogações nos

períodos intermédios. Vemo-los a confrontarem-se, revelarem-se, agredirem-se e

abandonarem-se uns aos outros vezes sem conta, mas e os anos pelo meio durante

os quais enganaram os parceiros dia após dia? Quando estavam juntos, faziam os

seus programinhas ou iam para a cama, quantas mentiras contaram? Quando não

estavam juntos, quantas vezes foram infiéis premeditadamente e depois voltaram

para casa e perpetuaram a sua falta de honestidade? Essa intimidade amorfa é

considerada pornográfica, não a vemos, ficamos apenas com as roturas, cujas

conclusões revelam sempre o valor real das relações, mesmo quando as palavras não

condizem com os acontecimentos. Por causa desses vazios, cada cena ganha uma

força própria. Menos é mais.

Os filtros na linguagem vão desaparecendo. Os insultos e as

avaliações de caráter tornam-se brutais, frequentes e reveladores. À medida que

a convivência se vai prolongando, mais fácil fica adivinhar o que fere o outro

lado numa discussão. Apenas quando Dan (Law) conhece Alice (Portman) há

vestígios de inocência e de desprendimento, e até aí diria que são unilaterais,

pois no fim percebemos que a jovem americana perpetuou a maior farsa da

história, ao assumir outra identidade durante a sua passagem pelo Reino Unido.

Cada espetador terá a sua interpretação sobre quem é a maior vítima das

circunstâncias; eu acredito que seja Dan, porque se deixa levar por

ingenuidades quando tem de tomar decisões e perde ambas as mulheres, uma para

outro homem, a outra… nunca chegou a tê-la. Quanto ao elo mais nocivo, nem me

aventuro a argumentar. É irónico que um filme sobre disfuncionalidades consiga

ser tão esclarecedor. “Have

you ever seen a human heart? It looks like a fist wrapped in blood.”

9/10